Las fotos históricas de Mendoza que develan nuestro pasado hídrico

Desde la impermeabilización del canal Cacique Guaymallén a una inundación en plena ciudad de San Rafael, desde los “pie de gallo” para contención del agua a tomas aéreas impactantes de ríos y glaciares. La fotografía como testimonio de un pasado que conformó nuestro presente y una convocatoria a los mendocinos para aportar material que complemente los recuerdos de nuestra identidad.

“Hay una cosa que la fotografía debe contener, la humanidad del momento”, dijo el fotógrafo suizo Robert Frank (1924-2019) y, en esa frase, resumió gran parte del sentir del observador de una fotografía, especialmente cuando nos lleva a un instante en el tiempo que no es contemporáneo a nosotros y que, por tanto, el acercamiento a esa “humanidad” solo es posible a tan corta distancia del ojo, por la fotografía misma.

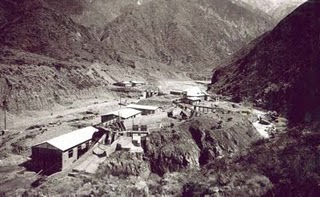

En Mendoza, varios organismos, entre ellos el Departamento General de Irrigación, atesoran imágenes que permiten la reconstrucción de paisaje cultural mendocino de distintas épocas, aportando información y mostrando cómo el recurso hídrico es parte de nuestro ADN colectivo. En esta nota mostraremos tan solo una arbitraria selección de fotos, que no siguen una línea temporal, sino que buscan transmitir el mismo entusiasmo con el que se las eligió, para que cada observador pueda hacer un viaje imaginario a ese lugar, a ese tiempo, y sentir cómo la humanidad ha convivido con el agua y sus formas y ha intentado administrarla para el desarrollo.

“Mendoza tenía, allá por fines del siglo XIX, decenas, y en el XX, cientos de fotógrafos amateurs, con muchísimo conocimiento de fotografía. Dentro de sus casas, tenían pequeños laboratorios de revelado, era como la piecita ahora de las herramientas. En su gran mayoría, eran personas que aprendían con libros y manuales específicos, hasta había cursos por correo. También eran muy comunes los fotoclubes, que eran espacios para la formación inicial y semiprofesional. Después tenías a los profesionales formados en el exterior: llegaban de Francia, Italia, España, Alemania, Estados Unidos. Entre ellos, estuvo el italiano llegado en 1930 desde Estados Unidos, Atilio Ronchietto, que no solo se dedicaba a la fotografía y óptica- Él fundó el primer estudio cinematográfico de la provincia y es el autor de las imágenes fílmicas del primer carrusel vendimial”, dice Sergio Sánchez, director del Museo Interactivo Audiovisual del Distrito 33.

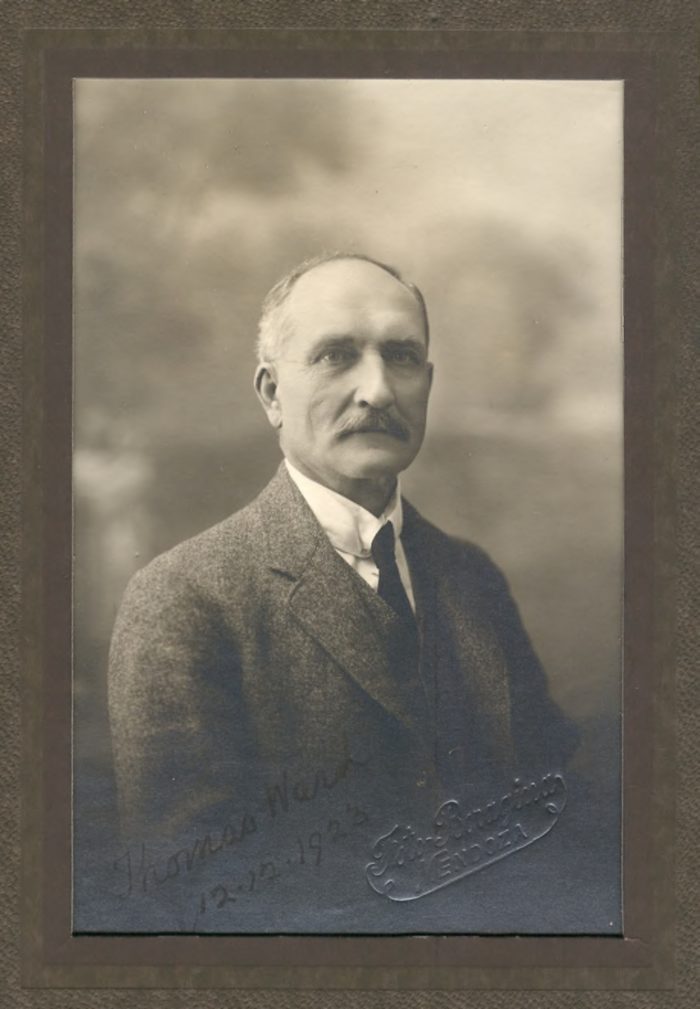

en Mendoza. 1923

A nivel nacional, en Argentina, fue determinante la técnica que introduce en el país el fotógrafo portugués Christiano Junior, quien llega desde Brasil -donde había emigrado en 1867- y trae la técnica llamada “colodión húmedo”, utilizada a nivel mundial aproximadamente desde 1851 a 1885. Si bien la autoría de este procedimiento no es muy clara, se cree que Gustave Le Gray –fotógrafo y pintor francés 1820-1884- propone su uso como soporte y fue uno de los precursores, seguidos de Frederick Scott Archer -fotógrafo inglés, 1813-1857. Archer usó el colodión para hacer negativos y, desde 1852, trabajó intensamente con el solo propósito de demostrar que esta técnica sería el futuro de la fotografía.

“El colodión implicaba preparar la placa en el laboratorio, la sacabas corriendo a la cámara, hacías la foto y volvías corriendo al laboratorio a revelar, porque, si se secaba, se perdía la imagen. El fotógrafo itinerante tenía que llevar ese laboratorio a cuestas. De hecho, en varias fotografías de la época se ven las huellas en la nieve de cuando quien captó el momento regresó rápido a su carpa, donde seguramente habrá montado su laboratorio. Esa persona llevaba kilos de peso si la foto era en la montaña, para lograr esa imagen. A continuación ya sí aparece la placa seca (1871), el negativo en blanco y negro que conocemos actualmente. Entonces ya solo llevabas la cámara y las placas se empiezan a achicar y comienza el proceso de miniaturización. Llega la ampliadora fotográfica, donde ponés el negativo y hacés una copia por ampliación mucho más grande, como un proyector. La mayoría de las fotos que he observado de esta selección que han hecho están sacadas con placas de 9 por 12 centímetros y se copiaban por contacto. Se ponía un papel fotográfico, el negativo encima y se les daba luz. Entonces quedaba a tamaño real. Esto se dio especialmente en las dos últimas décadas del siglo XIX”, comenta Andrés Bonafede.

Joyas preciadas y desaparecidas

La única foto que la Argentina tiene del General José de San Martín es una foto en daguerrotipo. Esa foto de un San Martín ya canoso y lejos de sus días librando batallas ha sido inspiración para incluso ahora con inteligencia artificial, reconstruir la fisonomía desde niño del General. El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en 1839. Fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre -pintor francés y precursor de la fotografía 1787-1851-, a partir de las experiencias previas inéditas de Joseph Nicéphore Niépce -físico e inventor francés, 1765-1833- y dado a conocer en París, en la Academia de Ciencias de Francia el 19 de agosto de 1839. Tanto el aparato utilizado para obtener imágenes por daguerrotipia como cada fotografía obtenida se conocen con el nombre de daguerrotipo. En este procedimiento, la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo, aunque, para economizar, normalmente las placas eran de cobre plateado, pues solo era necesario disponer de una cara plateada. La imagen revelada estaba formada por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata, y previamente esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible. Los daguerrotipos son piezas únicas. Un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, pudiendo verse de una u otra forma según los ángulos de observación y de incidencia de la luz que recibe. Las imágenes resultantes son frágiles. No se deben tocar fuera de su estuche o caja de protección porque se dañan irreversiblemente. Se deben conservar sin abrir los estuches, pero un daguerrotipo se puede reproducir, como cualquier otro objeto, fotografiándolo nuevamente.

“El fotógrafo alemán Adolfo Alexander fue quien introdujo el daguerrotipo en Chile y, luego de su estadía en Valparaíso y pasar por San Juan, llega a Mendoza en 1855, un año antes del inicio de la gobernación de la provincia por parte de Cornelio Moyano (1856-1859). Aquí instala cuatro estudios fotográficos antes del terremoto de 1861 y se vuelve parte de la sociedad mendocina. Incluso se casa con la hija de Néstor Lencinas, político mendocino, Gobernador de Mendoza entre 1918 y 1920. Alexander es el autor de las joyas fotográficas que los documentalistas más buscamos. Se trata de un relevamiento que hizo de la ciudad a pedido de Moyano. Aquí hay una historia muy particular. Alexander hace las fotos con esta técnica cuando podría haber usado otras más económicas y más avanzadas, pero elige hacerlas en este formato tan hermoso. Son alrededor de 25 fotografías que hace durante dos años, entre 1858 y 1860. Según lo que se sabe, él las termina, las entrega y se va de la provincia, se presume que porque su amigo el geólogo también alemán Germán Burmeister (1807-1892), que viene a estudiar a Mendoza los movimientos sísmicos, le advierte que Mendoza es una zona con probabilidades de que ocurriera un acontecimiento como el que termina sucediendo en 1861, cuando el terremoto arrasa Mendoza y mueren cerca 12.000 personas. Hoy, el tataranieto de Adolfo Alexander, llamado Abel Alexander, preside la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía y, como nosotros, no desiste en su anhelo de que aparezcan en algún hallazgo arqueológico esas preciadas joyas en daguerrotipo”, dicen Andrés Bonafede y Sergio Sánchez.

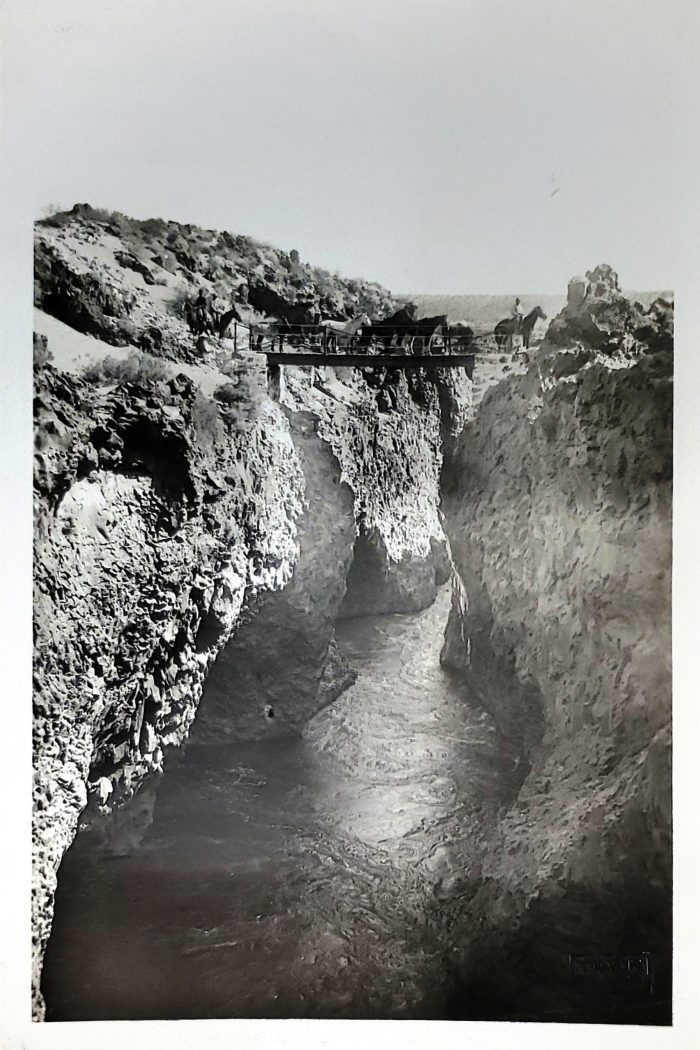

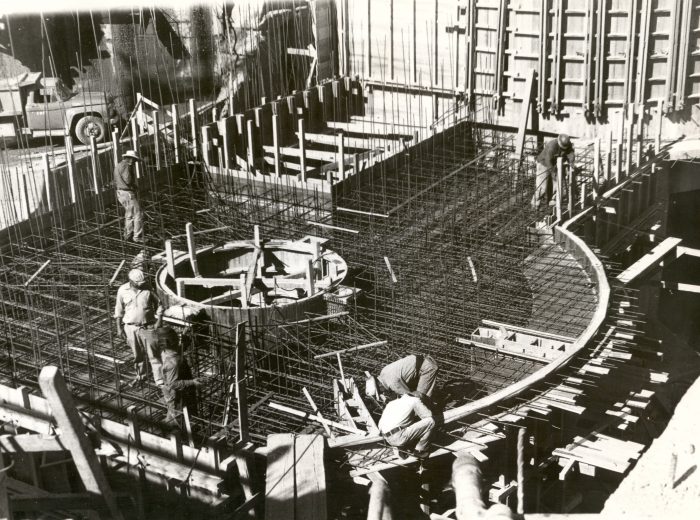

Retrato de nuestro ADN hídrico

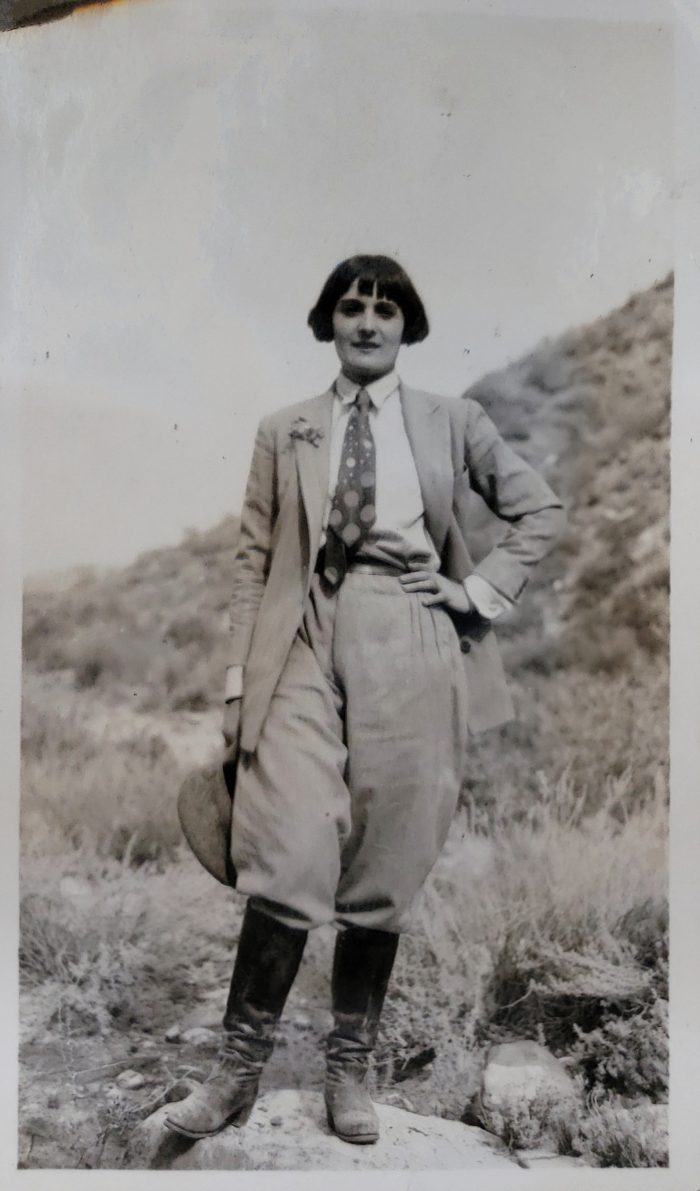

El Departamento General de Irrigación atesora un archivo fotográfico que da cuenta de cómo en Mendoza el agua fue protagonista de la vida diaria de la provincia y el recurso hídrico está en el ADN de nuestra cultura identitaria. Así, es posible encontrar imágenes desde el curso natural que tenía el río, a cómo se intentó contener el agua con, por ejemplo, la considerada la primera “obra hidráulica” que fueron los “pie de gallo”, esas estructuras artesanales construidas con palos para armar pequeños diques de contención en los cursos de agua. En esa foto en especial, que mostramos en esta nota, se ve cómo se intentó desde siempre “domar” ese recurso natural, alimento de los cultivos, generador de la energía, insumo esencial para la vida en todas sus formas. También se ve cómo el desarrollo permitió construir canales majestuosos, como el icónico Cacique Guaymallén, o los diques que hoy son puntos de referencia y abastecimiento para los distintos oasis productivos. Están allí los rostros de distintos protagonistas. Al mirarlos, como cuando se contempla a Margarita Piacenza, es imposible no preguntarse cuál habrá sido la dimensión de su aporte, al lado de uno de los hacedores más destacados en la historia del agua en Mendoza, como fue el ingeniero Galileo Vitali (1889-1944). La vida de esa mujer, a quien se la ve en el medio de la montaña con pantalones y botas. Suponemos que es alguien que amó la naturaleza, una mujer fuerte a la par de su compañero, que tanto hizo por dejar establecidos estudios sobre el agua, fundamentales para Mendoza. También, como dijimos al principio, las fotos elegidas para este artículo son una selección arbitraria. Sucede que el material disponible es absolutamente diverso, bello, impactante, testimonial y solo busca ser un minimuestrario, un “pantallazo” de la Mendoza que somos con su ADN hídrico.

Glaciares, gigantes de agua

“Según el Inventario Nacional de Glaciares elaborado y publicado en 2018, por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Inanigla), existen en Mendoza 4.172 masas de hielo, lo que equivale a 1.239 km2 de superficie. De ese total, 705,5 km2 corresponden a glaciares, 37,7 km2 corresponden a pequeños manchones de nieve, 286,6 km2 a glaciares de escombros y 211,6 km2 a formas transicionales o complejos de hielo-detrito. El glaciar más grande de la provincia es el Tunuyán, con un tamaño aproximado de 55 km2. De manera general, podemos decir que los glaciares de los Andes Centrales (Mendoza, San Juan y su contraparte en Chile) perdieron cerca de 34% de su superficie desde la Pequeña Edad de Hielo, que fue el último período de enfriamiento regional donde se produjo un avance de los glaciares, alrededor del año 1790 DC en los Andes Centrales.

A través de las fotografías históricas, podemos evaluar el cambio de superficie y volumen de los glaciares antes del inicio de la era satelital. Por un lado, las fotografías antiguas capturadas en el terreno, si tenemos la suerte de poder ubicarlas y reproducirlas en la actualidad, nos muestran de manera cuantitativa el cambio en los glaciares. Por otro lado, podemos reconstruir la elevación de la superficie de los glaciares en tiempos históricos a través del procesamiento fotogramétrico digital de fotos aéreas, que en Argentina fueron adquiridas por instituciones tales como el Instituto Geográfico Militar y sus antecesores, en las décadas de 1940 a 1980. A su vez, si tenemos información de la elevación de la superficie de los glaciares para un tiempo posterior a esas fotos, es posible reconstruir el cambio de superficie y volumen de los mismos”, dice Daniel Falaschi, investigador del Ianigla.

“Desde el año pasado, el Ianigla está poniendo en valor su catálogo de fotografías aéreas históricas, llevando a cabo un proceso de digitalización de todo el material sobre los Andes de Mendoza (varios cientos de fotos) para que puedan estar catalogadas y disponibles en un repositorio institucional. Justamente, la idea de poner en valor el archivo de fotografías aéreas históricas permitirá cuantificar el cambio de volumen de los glaciares en los macizos montañosos con mayor cobertura glaciar de la provincia. Eso, a su vez, nos permitirá conocer la evolución del cambio de los glaciares en el tiempo, su relación con variables climáticas y no climáticas, así como la contribución de agua de los glaciares en cuencas específicas. También, esta información será de suma utilidad para calibrar y validar modelos numéricos para realizar predicciones a futuro sobre estos cambios”, agrega el investigador, que fue convocado para aportar una foto de su elección sobre ese material histórico que atesora el Ianigla.

Guardianes del pasado

Uno de los archivos fotográficos históricos más destacados con que cuenta la provincia se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y fue creado en 1987. Entre sus principales objetivos está el rescate de fotos que reflejen los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la región de Cuyo, desde fines del siglo XIX a la actualidad.

El Archivo de Fotografía Histórica de la Facultad de Filosofía y Letras posee colecciones fotográficas relevantes, como las del fotógrafo alemán que llegó en 1890 a Mendoza, Augusto Streich (1866-1948), del gran antropólogo y naturalista argentino Francisco Pascacio Moreno (el “Perito Moreno” 1852-1919). Además, una parte de la colección de Enrique López de Medina, uno de los profesionales más destacados del país en la década de 1930 aproximadamente.

“La finalidad de nuestro archivo es brindar asesoramiento al público general y especializado sobre el uso del patrimonio icónico como fuente histórica documental, brindando asesoramiento a las cátedras de las carreras de Historia y Geografía. Cumple con la doble función de archivo y docencia y es el único archivo asociado a una universidad en el que se desarrollan tareas de investigación sobre el uso de la fotografía, como parte del acervo documental con que cuentan los historiadores para recrear el pasado”, dice Daniel Grilli, director del Archivo.

“Uno de los fotógrafos más relevantes que tuvo Mendoza fue Augusto Streich (1866-1948), un alemán que poseía su estudio fotográfico primero en calle Necochea y luego lo trasladó a calle Las Heras al 170 de la Ciudad de Mendoza. Allí, retrató a cientos de familias de criollos e inmigrantes que accedían al recurso icónico, para preservar algún momento de su vida. Es importante mencionar también su labor documental en vitivinicultura, ya que retrató varias escenas del trabajo de cosecha y acarreo en distintos puntos de Maipú, Godoy Cruz y Luján.

Otro fotógrafo que no debe olvidarse como referente de Mendoza es Juan “Jean Eugene” Pi (1875 Suiza-1942 Argentina), que con su fotografía documental dejó inmortalizada la sociedad mendocina en su más pura esencia, con la representación de los distintos oficios y trabajos que se realizaban tanto en el comercio ambulante como en el desarrollo industrial del sur mendocino (vivió en San Rafael). Es el fotógrafo que retrató la erupción del volcán Descabezado en 1934, con los efectos que la ceniza produjo en buena parte de la provincia.

Junto a estos dos referentes de la fotografía mendocina, hay cientos de fotógrafos, algunos anónimos y otros no, que plasmaron los cambios edilicios de Mendoza, sus transformaciones sociales, sus avances tecnológicos y sus cambios políticos. La fotografía es un testigo de los hechos del pasado, que debe ser considerada a la misma altura que el resto de las fuentes históricas. Posee una excesiva agudeza documental, que permite visualizar los acontecimientos con una mirada más crítica y con mayor aporte de algunos hechos que las fuentes tradicionales no rescatan”, finaliza Grilli.

Convocatoria

Una de las premisas de las que partió este artículo fue realizar una invitación al pueblo mendocino a revisar sus “arcones”, sus baúles. A revisar aquellas fotos que se heredaron familiarmente y que quizás permanezcan dormidas en algún cajón o en un álbum no revisado hace tiempo. Allí, aunque tal vez pueda considerarse, la foto es solo un retrato de un momento familiar, con seguridad habrá un testimonio que nos hable de nuestro ADN. Cada detalle de ese instante del pasado nos dirá algo valioso, desde la ropa usada a la geografía que asoma tímida de fondo. Todo ese material es valioso, porque nos hablará de nosotros mismos, de esa cadena temporal en la que nos fuimos construyendo. La invitación es a comunicarse por correo electrónico a museoaudiovisual2024@gmail.com o archivohistoricodelaguamza@gmail.com. La fotografía histórica nos relata en espejo solo que en un momento distinto temporal. Aun así, no dejamos de ser nosotros, ese pueblo mendocino donde el agua fluye y crea lazos florecientes.

Fuentes de consulta para la nota:

Centro de Documentación Patrimonio Histórico y Cultura del Agua, del Departamento General de Irrigación.

Sergio Sánchez, realizador audiovisual, investigador, director del Museo Interactivo Audiovisual del “Distrito 33” de la Ciudad de Mendoza.

Andrés Bonafede, conservador fotográfico del Museo Interactivo Audiovisual del “Distrito 33” de la Ciudad de Mendoza.

Daniel Falaschi, doctor en Ciencias Naturales, licenciado en Geología. Investigador del Ianigla, Conicet.

Daniel Grilli, Archivo de Fotografía Histórica de Filosofía y Letras, UNCuyo

Referencias información del Ianigla sobre glaciares:

Zalazar, L., Ferri, L., Castro, M., Gargantini, H., Giménez, M., Pitte, P., Ruiz, L., Masiokas, M., Costa, G., & Villalba, R. (2020). Spatial distribution and characteristics of Andean ice masses in Argentina: Results from the first National Glacier Inventory. Journal of Glaciology, 66(260), 938-949. https://doi.org/10.1017/jog.2020.55

Carrivick, J. L., Davies, M., Wilson, R., Davies, B. J., Gribbin, T., King, O., Rabatel, A., García, J., & Ely, J. C. (2024). Accelerating Glacier Area Loss Across the Andes Since the Little Ice Age. Geophysical Research Letters, 51(13), e2024GL109154. https://doi.org/10.1029/2024GL109154